HISTORY 組織

九州ゴルフ連盟の創設

戦前から一部がKGUに加盟していた

九州のゴルフ倶楽部

九州では、最初にパブリックコースの雲仙ゴルフ場が1913(大正2)年に開場。以降、福岡ゴルフ倶楽部(大保ゴルフ場。開場:1926年。コースは現存せず。倶楽部の歴史と人脈は古賀ゴルフ・クラブと福岡カンツリー倶楽部に継がれている)、長崎ゴルフ倶楽部(諫早コース。開場:1928年。コースは現存せず)、別府ゴルフ倶楽部(豊岡ゴルフ場。開場:1930年)、黒石原ゴルフ倶楽部(開場:1931年。コースは現存せず。倶楽部は、後の熊本ゴルフ倶楽部=現熊本ゴルフ倶楽部阿蘇湯の谷コース)、門司ゴルフ倶楽部(松ヶ江コース。開場:1934年)、唐津ゴルフ倶楽部(開場:1937年)がそれぞれコースを開場させた。しかし、当時、九州にはこれらの倶楽部を結ぶ組織はなく、一部は関西ゴルフ連盟(KGU)に加盟していた。1936年当時、KGUは全11倶楽部で構成されていたが、うち3倶楽部は九州の福岡、長崎、別府だった。

戦後も、1949(昭和24)年にKGUが再発足すると、九州の倶楽部は再び同連盟に加わるようになった。1955(昭和30)年当時、KGU加盟は全16倶楽部で、うち6倶楽部が九州だった。その6倶楽部は福岡カンツリー倶楽部(和白コース、開場:1952年)、門司ゴルフ倶楽部(前出)、唐津ゴルフ倶楽部(前出)、古賀ゴルフ・クラブ(開場:1953年)、長崎カンツリー倶楽部(開場:1955年)、熊本ゴルフ倶楽部(前出)である。

しかし、九州の加盟倶楽部が次第に増えると、KGU主催の選手権競技や倶楽部対抗(ゴールドメダル競技)に参加する倶楽部の間から独立を望む声が上がり始める。のちに九州ゴルフ連盟(GUK)の初代理事長になる安川寛は独立へと歩み出す発端をGUKの10年史「10年の歩み」(1980年刊)のなかで次のように語っている。

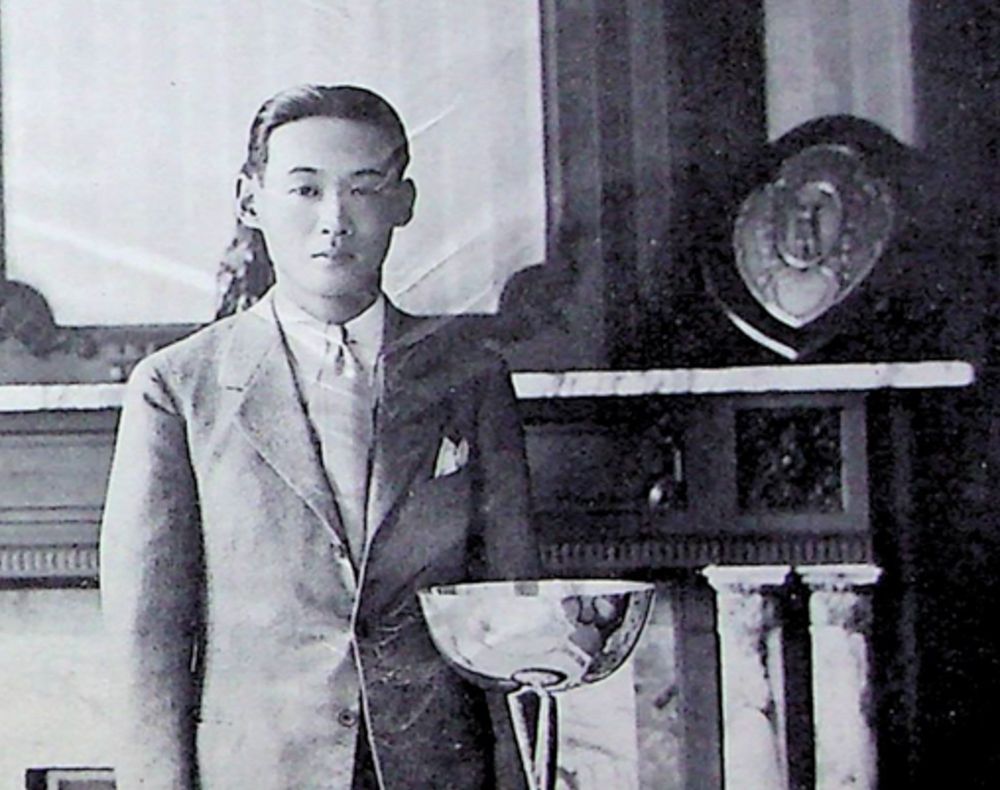

「ゴルフドム」(1940年10月号)に掲載された1940(昭和15)年の日本プロ、福岡ゴルフ倶楽部(大保ゴルフ場)10番ホールでの宮本留吉のティーショット

1962年、KGUに独立を申請

「何年であったか忘れましたが、猪名川でゴールドメダル競技が開かれた折、競技を見ながらKGU乾理事長とコースを歩いている時、ゴールドメダル競技も参加クラブが増加して、一日で競技を行うことは不可能になってきたので、九州は、独立したらどうやとの相談がありました。私は当然それは近いうちに実現しなければならないし、独立したいと思う。九州チームの実力も非常に向上したが、独立には準備が必要だからしばらく待ってくれと答えた記憶があります。そのうち九州チームがゴールドメダルで優勝するし、倶楽部数もますます増加してきたので、機熟してGUKが独立することになり、私が初代理事長に推されたのであります」

1962(昭和37)年5月24日、城陽カントリー倶楽部で開催されたKGU理事会で、九州地区のKGU理事である木村重吉と安川寛が中部地区の長谷川武治理事とともに、KGUから分離・独立し、それぞれの地区連盟を創設することをKGUに申請した。このときKGUには、近畿地区の30倶楽部以外に、中部地区の8倶楽部と西日本(九州・中国・四国)の18倶楽部が加盟していた。

九州と中部地区の独立申請を受け、関西側は同年6月6日にKGUの組織改革案をまとめた。その骨子は「KGUを中部、近畿、西日本の3地区に分離して、それぞれゴルフ連盟を新設し、KGUはその連合体組織に改組する」というものだった。

独立を阻んだ、JGAの改組問題

しかし、続く7月3日の理事会でこの組織改革案が検討されると、「それより日本ゴルフ協会の改組が先決」との意見が大勢を占めた。当時、日本ゴルフ協会(JGA)と関東・関西の両連盟の関係は「関東、関西の両連盟は従前の如く地域的に日本ゴルフ協会のため、支部としてその連絡事務を代行する」(日本ゴルフ協会 終戦後第一回総会決議録)となっていたにもかかわらず、例えばKGU加盟倶楽部にはJGA未加盟の倶楽部が多いなど、JGAはゴルフの全国統一団体としての機能を十分に果たせていなかった。そこでKGUは7月6日に、JGAに改組要望書(「日本ゴルフ協会改組に関する要望書」)を提出。さらに、9月15日、KGU理事会は「現在の関西ゴルフ連盟、関東ゴルフ連盟を構成員とし、その連合体をもって日本ゴルフ協会を形成する」という独自のJGA改組強化案をまとめた。

一方、JGAも副会長の野村駿吉を委員長とする「改組小委員会」を開設。改組骨子案を作成するが、KGUの了解が得られぬまま野村委員長の急逝により審議は停滞する。

野村に代わってJGA改組のけん引役になったのは、JGA会長の石井光次郎だった。石井は改組案審議の進行役に細川護貞を据えると、細川は1963(昭和38)年8月に私案を作成。JGAとKGA、KGUに提示するが、KGAが強硬に反対した。

1971年、九州ゴルフ連盟(GUK)が正式に発足

長期難航するJGAの改組問題が解決し、それにより九州・中部地区のKGUからの独立の道が見え始めたのは1967(昭和42)年。結果的にJGAを改組へと向かわせた九州ゴルフ連盟は、そのくだりを連盟の20年史「二十年の歩み」で次のように述べている。

「(1967年)3月10日石井光次郎JGA会長がJGA改組問題について、小異を捨て大同につくように強調した所信表明を行った。これを契機にまたJGA改組問題は動きだした。3月10日JGA理事会は安川寛理事を含む改組促進協議会を構成、同年4月、修正、改訂された日本ゴルフ協会会則案が起草される。昭和43年(1968)も意見調整が続いたが、7月に至ってJGA改組の基本線が出た。そして昭和44年(1969)9月16日のKGU理事会は、8月にKGAが出した日本ゴルフ協会の改組会則修正案を承認した。ここに8年にわたってもめつづけたJGA改組強化案は、JGA、KGU、KGAの妥協が成り、同時に九州などの地区連盟のKGUからの分離、独立も実現することになった(中略)。

(この8年の間)九州では、九州ゴルフ倶楽部懇談会が結成され、各倶楽部間の協調を図り、結束を固めて改革推進を支持してきた。この懇談会が母体となり、昭和44年(1969)には暫定組織であったが、九州ゴルフ連盟(GUK)が結成された。当時の加盟倶楽部数は37、県別では、福岡12、佐賀2、長崎6、大分3、熊本5、宮崎2、鹿児島6、沖縄1で、沖縄は本土復帰より前にゴルフ関係は九州の一員として復帰していたのである」

九州ゴルフ連盟の正式な創立は1971(昭和46)年1月1日、旧関西ゴルフ連盟の解散にともない、中部・近畿(1972年、改めて関西ゴルフ連盟と改称)・中四国の各地区連盟とともに誕生した。このときGUK加盟は45倶楽部。そして、さっそく5大競技である九州インタークラブ、九州オープン、九州アマチュア、九州婦人(現・九州女子)、九州セニアの各選手権競技を実施している。

文/小関洋一

参考文献

「九州ゴルフ連盟 二十年の歩み」

「九州ゴルフ連盟 四十年の歩み」

「日本ゴルフ協会七十年史」

INDEX