TOOLS ゴルフ用具

目土袋携帯の起源

髙畑誠一のアイディアで生まれた目土袋

髙畑誠一(1887-1978)は、ヘッドカバーやゴルフ用のグローブ(厚手の手袋を薄く改良した)を考案した人物として知られている¹。しかし、「目土袋」も髙畑のアイディアで生まれていることはあまり知られていない。髙畑の著書『ゴルフ ルール百科全書』(1961年)には「目土袋携帯の起源」と題して次のように記されている。

「日本の高麗芝は雨上りは別だが、普通プレーするとディボットは取れないで、草がばらばらになり、レプレースするものが残らないから、1935年の秋と思うが筆者は広野で目土袋を作らせ、これをキャディに携帯させてプレー後補充させた。今は各クラブがこれを実行しているのが喜ばしい。」²

廣野ゴルフ倶楽部と髙畑誠一

髙畑は1935年の秋、「広野」で目土袋を作らせた。「広野」とは、1932(昭和7)年に現在の兵庫県三木市に開場した廣野ゴルフ倶楽部(注1)(以下、廣野GC)のことである。髙畑は同GCの18人いる発起人のうちの1人であるが、その関りはコース候補地を探すところから始まり、東京ゴルフ倶楽部の朝霞コース設計のために来日していたチャールズ・ヒュー・アリソン(1883-1952)を滞在先の帝国ホテルまで訪ね、設計依頼(注2)をするなど、特に重要な役割を担っていた。そのことは、開場当時キャプテンを務め、始球式を行った朝香宮殿下からゴルフボールを受け取ったのが髙畑だった、ということからもよくわかる。

コース造成が始まると同じく発起人の1人である伊藤長蔵が現場監督となり、英国のゴルフコースに詳しい髙畑と激論を戦わせながらコースを造り上げていった。その際、髙畑はグリーンにベント芝を採用することを強く主張した。こうして関西で初めてベントグラス(寒地型芝草)のグリーンを持つゴルフコースが誕生する(注3)。しかしフェアウェイの高麗芝(日本産芝草)は、所謂「ターフ」がきれいに取れず、髙畑のいう「レプレースするものが残らない」ので、ディボット跡に目土をすることを思い付いたと考えられる。

目土をしていたのはキャディ

髙畑は目土袋を考案し目土を推奨したが、実際に目土をしていたのはキャディである。『広野ゴルフ倶楽部 五十年のあゆみ』によれば、開場当時、キャディは180人(小学校の在校生120人、卒業生60人)が登録されており、その年齢は13歳から18歳までの男子のみ(女子キャディの採用は1939年頃から)。在校生は主に土日の休みの日に、平日は卒業生40人ほどがキャディ業務に携わっていた。髙畑が目土袋をキャディに持たせた当時、同行していたのは男子のキャディであったことは間違いない。

また廣野の会員数は、開場1年目は165人、翌年は306人に倍増し、年間入場者数は9,580人に達する。髙畑が目土を始めた1935(昭和10)年の会員数は404人、来場者数も年々増加傾向にある中、「グリーン、フェアウェーの状態も、ほとんど完全に近い絶好のコンデションになっていたが、毎年、各所に手を加えて、さらに充実を図ることに務めていた。」³と当時の様子が記されており、髙畑が目土袋を考案したこともコースの維持向上のために少なからず貢献したであろうと考えられる。

キーパー・オブ・ザ・グリーン(グリーンの番人)

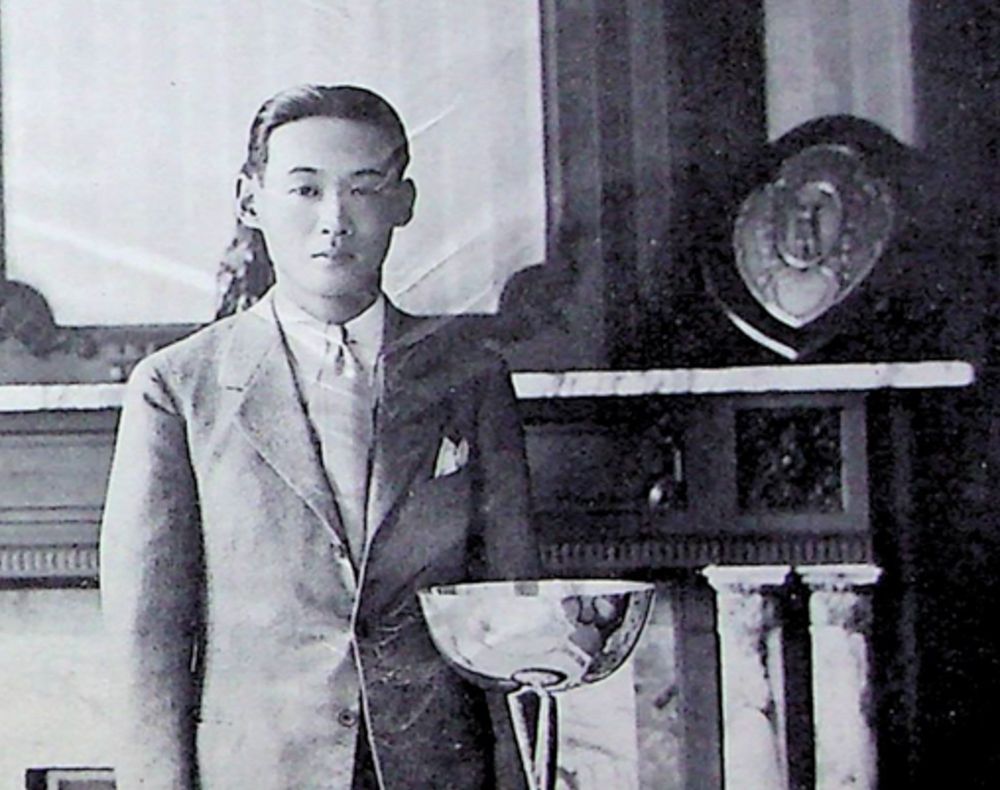

R&A(The Royal and Ancient Golf Club)では1822年からキーパー・オブ・ザ・グリーンという地位をシニア・キャディに与え、カップ切りやウサギの糞の始末などを任せるようになる。但し、この時代の人々はコース管理について特別な知識は持ち合わせてはおらず、1863年にトム・モリスがキーパー・オブ・ザ・グリーンの地位に就くまではコース管理と呼べるような作業(メンテナンス)は行われていなかった。当時は、「現在と異なり、『グリーン』という用語は、パッティング・エリアだけでなく、ゴルフ・コース全体を意味していた」。⁴ トム・モリスは、そのグリーンの番人としてコースの状態を良好に保つためにリンクスに砂を撒き始める。R&Aワールドゴルフミュージアムは、オールド・トムのアシスタントとして30年間セントアンドリュースで活躍したデイヴィッド・ハニーマン(写真参照)について、「オールドコースの独特な個性とチャレンジングなコース作りに貢献し、トムからリンクスに『mair saund’(more sand)』…もっと砂を、と助言を受けていたことで有名である。」⁵と紹介している。おそらくこれがスコットランドにおける目土の起源というべきもので、1860年代頃から現在に引き継がれている。

出典 R&A World Golf Museum「デイヴィッド・ハニーマン」

コース保護のための「目土」

最後に、『ゴルフ規則』における目土の位置付けについて触れておこう。現在の『ゴルフ規則』では、「規則1.2a すべてのプレーヤーに期待される行動」⁶として次の3つが挙げられている。

・誠実に行動すること

・他の人に配慮を示すこと

・コースをしっかりと保護すること

目土と関係が深いのは、「コースをしっかり保護すること」であるが、規則書には続きがある。「例えば、ディボットを元に戻す、バンカーを均す、ボールマークを修理する、不必要にコースを傷つけない。」しかし、これらを厳守しなかったとしても、プレーヤーに罰が課されることはない。但し、プレーヤーが重大な非行をしたと委員会が考えた場合に限り、「ゲームの精神に反する行動をしたこと」に対してプレーヤーを失格とすることができる、としている。

英国でゴルフを覚えた髙畑は、ディボットを元に戻す代わりに目土をすることでコースの保護に務めた。これは「すべてのプレーヤーに期待される行動」を、当時から髙畑が実行していたという証でもある。日本特有の高麗芝や野芝のフェアウェイ(あるいはラフ)において、髙畑が考案した「目土袋」および「目土をすること」は日本人ゴルファーにとって意義のある行為であり、継承されるべき精神であろう。

目土の効果等については、以下、眞木芳助『芝草管理用語辞典 大改訂版』(一季出版、2008年)から「目土」、「目土入れ」の解説を付け加える。⁷

目土〈めつち〉(topdressing)

芝生表面に施すために調整した混合土のこと。グリーン表面を均平にし、芝草のほふく枝やサッチ層に目土を擦り込んでサッチの分解を促進する。また、芝切、ほふく枝またはスプリグ(芝草の小茎)から芝地を造成する場合の覆土用としてこの土を用いる。この目土入れ作業のことをトップドレッシングという。目土の均平、擦り込み作業のレーキ、金網マット、ブラシ、箒などが用いられる。

目土入れ〈めつちいれ〉(topdressing)

予め用意した混合根層を芝生の表面上に施用し、刷毛、マット、レーキで擦り込み散水する。1)低刈しているパッティンググリーンの表面を滑らかにする、2)芝生面を引き締める、3)有機物の分解を促進する、4)栄養系で増殖の場合は、ほふく枝やスプリグ(芝小茎)をカバーする、などの効果がある。

文/井手口香

(注1)

廣野GCの名称に関して、「広野」と「廣野」が混在しているが、引用する際には書籍の表記をそのまま使用しているので、「広野」となる場合がある。また、同倶楽部50年史『広野ゴルフ倶楽部 五十年の歩み』(昭和57年)では、昭和7年及び昭和57年の同倶楽部定款において、どちらも「株式会社廣野ゴルフ倶楽部」と表記されているが、いずれも第1条で「本倶楽部は広野ゴルフ倶楽部と称する」とあり、50年史の段階では同GC内においても「廣野」と「広野」が定まっていないことをここに記しておく。

(注2)

廣野GCでは、当初はアリソンにティーとグリーンの位置を決めてもらう予定であったが、実際にアリソンが実地見分すると詳細な設計も依頼することとなった。

(注3)

廣野GCはベント芝のグリーンで開場した後、1943(昭和18)年に数ホールを高麗芝に張り替えている。戦争による閉鎖、再建を経て、1949(昭和24)年に18ホールが復興する。当時、グリーンは高麗芝で営業。1988(昭和63)年11月1日より再びベントグリーンの使用を開始する。

【髙畑誠一・英国滞在前後の略歴】

1909(明治42)年 髙畑誠一、鈴木商店に入社(25歳)

1912(大正元)年 鈴木商店ロンドン支店長としてロンドンに赴任

1921(大正10)年 ロンドンにて摂政宮(後の昭和天皇)がエキシビションマッチ観戦

1926(大正15)年 英国に15年滞在した後、2月に帰国

1926(大正15)年 関西ゴルフ・ユニオン設立

1927(昭和2)年 鈴木商店破綻

1928(昭和3)年 髙畑誠一、永井幸太郎ら日商(後の日商岩井、双日)設立

註

1)井上勝純『日本ゴルフ全集7人物評伝編』三集出版、1991年、pp205-211

2)高畑誠一『ゴルフ ルール百科全書』オールスポーツ社、1961年

3)広野ゴルフ倶楽部50年史編集委員会『広野ゴルフ倶楽部 五十年のあゆみ』1982年、p150

4)リチャード・マッケンジー、奥田祐士訳『19番ホールで軽くやればいつも心はあたたまる』(株)ソニー・マガジンズ、2001 年、pp22-24

5)World Golf Museum

https://twitter.com/WorldGolfMuseum/status/1701601102507217376?s=20

6)公益財団法人 日本ゴルフ協会『2023ゴルフ規則のオフィシャルガイド』(2023年3月10日更新)

http://www.jga.or.jp/jga/html/rules/image/OfficialGuide_forWeb_20230309.pdf

7)眞木芳助『芝草管理用語辞典 大改訂版』一季出版、2008年、p327

参考文献・参考URL

広野ゴルフ倶楽部50年史編集委員会『広野ゴルフ倶楽部 五十年のあゆみ』1982年

双日歴史館「日本ゴルフ界の祖、高畑誠一」https://www.sojitz.com/history/jp/company/post-66.php

「私の履歴書」高畑誠一(たつみ第64号)

http://www.suzukishoten-museum.com/footstep/person/docs/pdf24_merged%20-%202021-11-14T154720.961.pdf%28P24-28%29.pdf

INDEX