PERSON ゴルフの先駆者

大谷尊由

大谷尊由

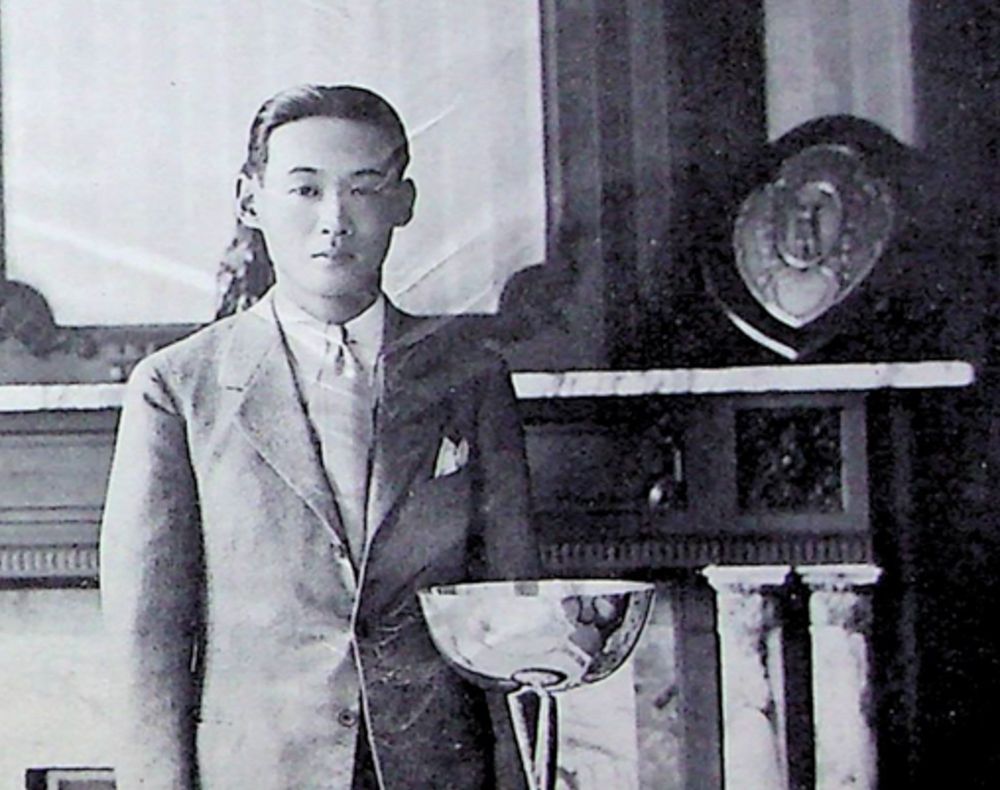

Sonyu Ohtani

1886(明治19)~1939(昭和14)

昭和を駆け抜けた数寄者ゴルファー

大谷尊由(そんゆう、そんゆ、とも)は浄土真宗本願寺派(西本願寺)の法主・光尊の四男として1886(明治19)年に生まれた。後にJGAの理事長・会長となる兄・光明(こうみょう)とはひとつ違いである。尊由は若くして教団の活動に従事した。1904(明治37)年日露戦争の際には、乃木大将の第3軍に伴って本願寺遼東半島臨時支部長として兵士の慰問にあたった。さらに、さらに翌年は清国開教総監ともなっている。

帰国して、1925(大正14)年、京都カントリー倶楽部山科コース(現存せず)創立に際しては、兄・光明とともに貢献し、倶楽部の初代理事長になった。がっちりした体格で、ゴルフは飛ぶが曲がるタイプだったという

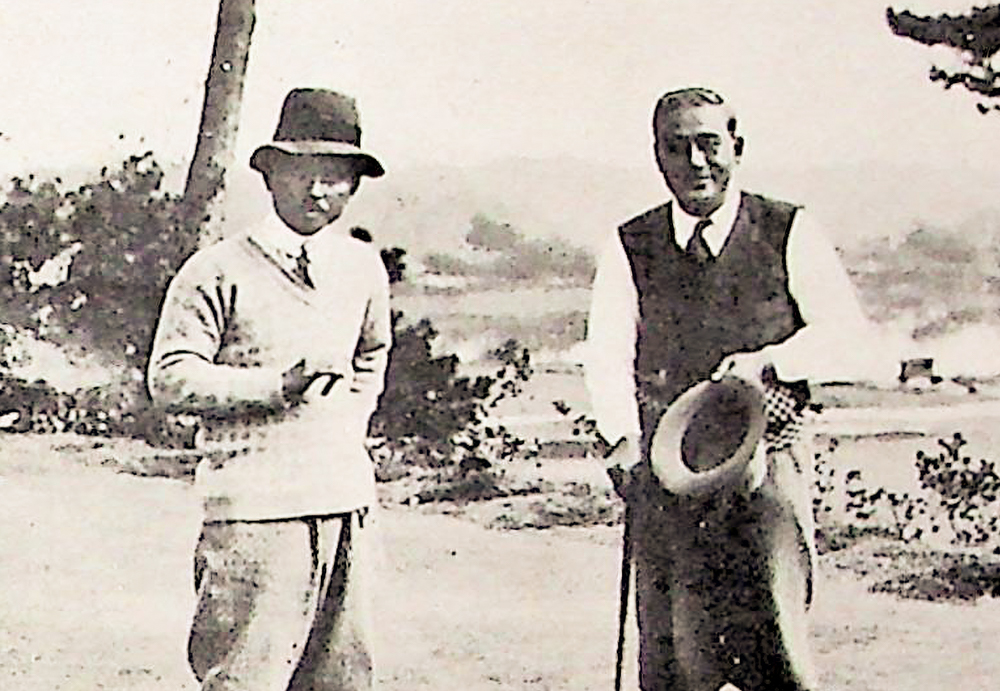

右が大谷尊由、左は朝香宮殿下。『ゴルフドム』1929年2月号より

西國四カ所廻り(72 a Day)

さて、1928(昭和3)年8月6日払暁、六甲山上・神戸ゴルフ倶楽部の1番ティーに4人のゴルファーが集まった。大谷光明、尊由、中上川勇五郎、松本虎吉である。いずれも40歳前後、まあ分別盛りとも言えるのだが……。一行はこの日、関西4倶楽部72ホールを一日でまわるという空前の企てに挑むのである。

折悪しく前夜は大雨で夜が明けても濃霧、フォアキャディを随所に配置して午前4時50分スタート。18番をホールアウトして、自動車に飛び乗ったのが7時半。車中はサンドイッチを食べたり、濡れた靴下を乾したりしながら、宝塚ゴルフ倶楽部到着が8時50分。急げ急げ、2分後にはスタートした。当時、宝塚はまだ9ホールだったから、二回まわって11時10分ホールアウト。途中、松本から「いったい誰がこんな事を考えだしたんです?」との悲鳴がもれた。さもありなん。

次の鳴尾ゴルフ倶楽部、当時は浜コースで11時45分スタート。ところが、ここは数日来の雨で水浸し、全くランがない。それでも、午後2時15分にホールアウトして大阪駅へ。ここでは、乗り継ぎ時間にコーヒーを飲む余裕ができた。省線(現・JR)で茨木駅に午後3時44分到着、4時5分に茨木カンツリー倶楽部をスタート。この頃には、爽快な夏の夕方、プレーを楽しめた。時刻などを克明に記録した中上川は、終わりには脚をひきずるのではないかと心配していたが、そんなことはなく、上がりの2ホールはいつもよりよく飛んだと記している。そして、めでたく午後7時48分、72ホールを完走した。

一行は京都に戻り、「鴨川の風に吹かれながら、盃を挙げて、お互いの体力を祝し合い、初めて本式の食事を摂った」という。

C.H.アリソンに禅の庭を教える

それから、3年後の1931(昭和6)年、尊由は再びゴルフ史に登場する。来日中のコース設計家・C.H.アリソンが関西に赴いた際、大谷光明、赤星六郎らとともに京都に立ち寄り、桂離宮、修学院離宮、龍安寺など、日本庭園を見て歩いた。それらを案内したのが寺院や茶の湯など諸事に通じる尊由だった。

その日の午後、一同、都ホテル(現・ウェスティン都ホテル京都)に戻りお茶を楽しんでいると、アリソンが何やら瞑想しているようだ。光明によると、「(アリソンが)龍安寺の石の庭の白砂に引いてある熊手の筋が、大部分は直線であるのに、石の周囲だけ丸く引いてあるのは、どういうわけかと質問するので、私の弟の尊由が、あれは石を島と見て、波の寄せる模様をシンボライズすべく、数本の円線を廻らせてあるのだ」と教えたという。アリソンは他にも日本的な美意識を吸収し、理解を深めた。そして、日本の風土に似あうコース設計へと進んだことであろう。

ゴルフクラブより茶杓

尊由は藪内流の茶人・大谷心斎としても知られた。書も巧みで、画は竹内栖鳳の弟子・井口華秋に学んだ。茶道評論家の佐々木三味によると「(尊由は)美しい銀髪で一種の親しみを感じる温和さがあり、光悦会などで茶杓を削っておられたことなど、しばしば目撃した。大きな手に似合わず器用で、土風炉や茶碗の手造り、竹籠なども編まれた」という。また「遊びのほうも一方の旗頭で、万亭(祇園のお茶屋、現在の一力亭)を宿坊とし、「ノーサン」の愛称で呼ばれた」という。

北大路魯山人もまた、尊由の書を高く評価し、「まことに人間としての幅の広い器量人だ。すべからく男たるものかくのごとく晏如たるべし」とほめた。

政界進出を果たしたが・・・

尊由は1928(昭和3)年から貴族院議員を務め、1937(昭和12)年第一次近衛内閣の拓務大臣に就任した。翌年には国策の北支那開発株式会社の初代総裁となる。さらに1939(昭和14)年、公務のため、陸路、北京から北西200キロの張家口へ向かったが、途中豪雨のための水害に遭った。張家口に着いたものの感冒にかかって発熱、数日後に肺炎のため死去した。満52歳だった。

文/河村盛文

参考文献

『近代数寄者太平記』 原田伴彦著

『茶の道五十年』 佐々木三味著

『魯山人著作集第2巻(美術論集)』 北大路魯山人著

雑誌『ゴルフドム』1928年9月号「西國四カ所廻り 72 a Day」

茨木カンツリー倶楽部機関誌『IBARAKI』1958年2月号

INDEX