PERSON 設計家

設計家 佐藤儀一

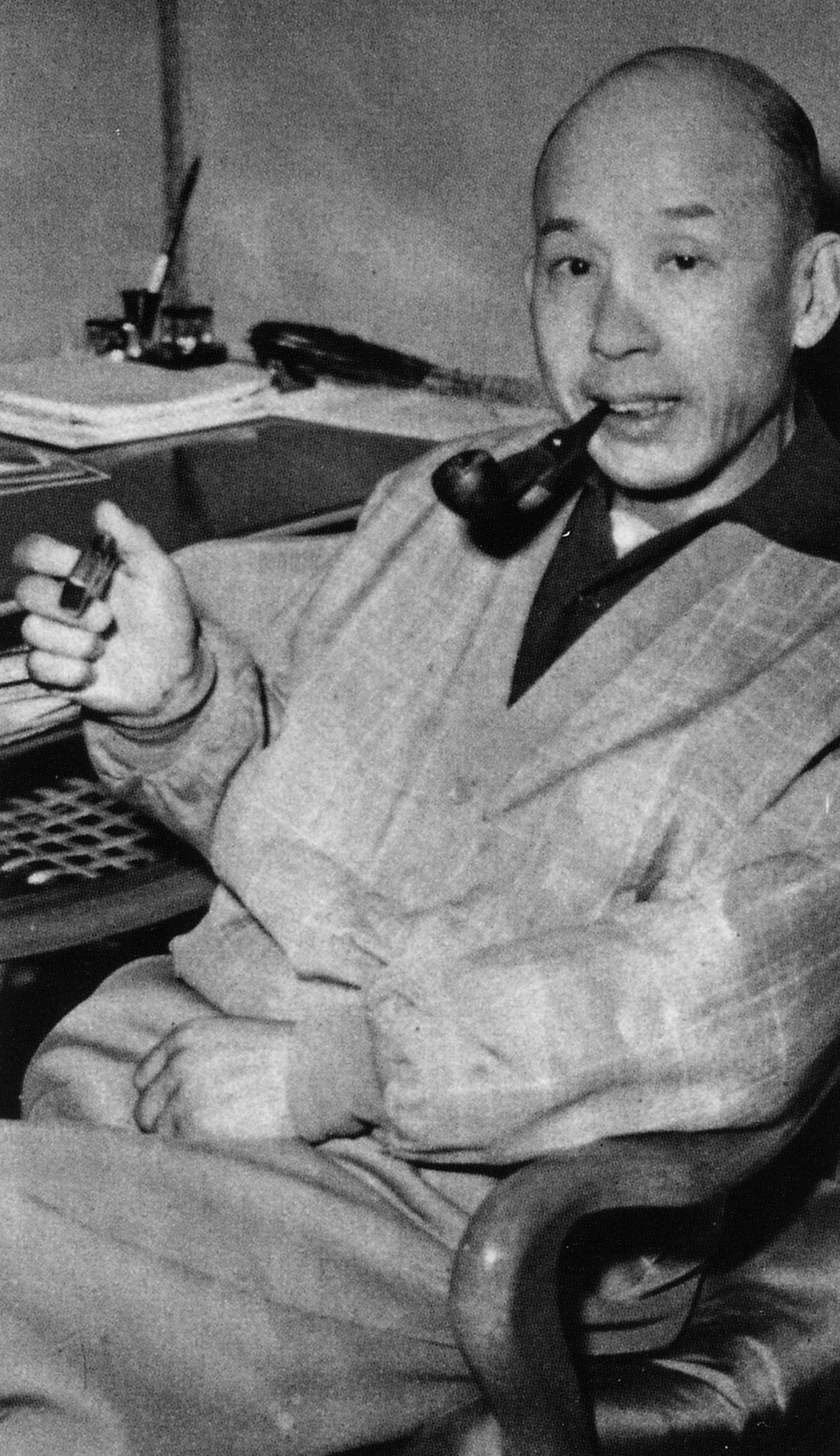

パイプをくゆらせ日本アマ4勝

終生パイプを手放すことがなかったという愛煙家

佐藤 儀一

Giichi Sato

1899(明治32)~1967(昭和42)

カリフォルニアから廣野へ

佐藤儀一は1899(明治32)年広島県生まれ。16歳でハワイ、そして1920(大正9)年にカリフォルニアに渡り美術を学んだ。その後、現地のプロ、ジミー・ダンカンの指導により、ゴルフを覚える。初めはコースに出ず、ひたすらアプローチ、パットの練習。その甲斐あって、ラウンドではすぐに70台でまわるようになった。やがて、現地の試合でたびたび優勝やベストアマになるレベルまで達した。小柄な佐藤の資質を見極めたダンカンの指導法が的確だったのかもしれない。

1931(昭和6)年3月にはサンフランシスコアマチュアゴルフ選手権に優勝。雑誌『ゴルフドム』は快挙の扱いで、「傑物はとかく無期待の処から出てくる。前途有望の若人はすべからく海外に渉り広き天地に闊歩すべし」と報じた。

また、佐藤の活躍を受けて、全米プロゴルフ協会から、日本の選手をオープン競技に招きたい、滞在費はこちらで出すからと呼びかけがあった。これを受けて同年11月、カリフォルニアのウインター・サーキットに宮本留吉、安田幸吉、浅見緑蔵のプロ三人がやってきたのだ。三人と佐藤はほぼ同世代である。アメリカの事情のわからない三人に代わって、佐藤が自動車の運転をしたり、宿の手配をしたりした。試合にもともに出場し、ほぼ互角の成績を挙げた。

その後、廣野ゴルフ倶楽部の高畑誠一たちは佐藤に帰国の希望があると伝え聞き、仕事の世話をするなどして、1935(昭和10)年に帰国させ、廣野に入会させた。そこから佐藤の快進撃が始まる。

マッチプレーを小技で制す

まずは、1936(昭和11)年、我孫子ゴルフ倶楽部で行われた日本アマチュアゴルフ選手権、佐藤は準決勝でそれまで3連覇の鍋島直泰を下し、決勝でも成宮喜兵衛を下して初優勝を遂げた。翌年の廣野でも、佐藤が連勝。さらに次の年の程ヶ谷カントリー倶楽部でも佐藤が勝ち、3連勝した。翌1939(昭和14)年に武蔵野カンツリー倶楽部・藤ヶ谷コースで行われた大会決勝では東京帝国大学(現・東京大学)の学生、原田盛治に敗れ、初の学生チャンピオンを許すという波乱となった。だが、再び廣野で行われた1941(昭和16)年の大会では、佐藤が優勝、計4勝を飾った。

日本アマチュアゴルフ選手権がマッチプレーで争われたこの時代、佐藤は駆け引きに長けていたと言われる。こうした駆け引きは卓越した技術に裏付けされていた。成宮喜兵衛は「なぜ、あのようにアプローチ、パットが上手なんでしょう。いかにドライヴァーを飛ばしても、アプローチ、パットをミスしてはアキマセン」と関西弁で脱帽した。

また、ゴルフジャーナリストでトップアマでもあった金田武明ものちに「グリーンの回りの佐藤さんを見ると、私どもは身がすくむような感覚におそわれたものだ。何しろ、どこからでも、いつチップインするかわからないから、ドキドキさせられたものだ」と述懐した。

佐藤自身も、「飛ばすことが先決だとする者に進歩はない。ゴルフは力の運動ではなく、正確さを極めることだ」と語っている。そして、「無理な2オン2パットよりも味のある3オン1パットをとりたい」とも言った。

パイプ煙草をくゆらせながら

もう一つ、佐藤のパイプも有名だ。吸い口の長い型のパイプをラウンド中も手放さなかった。ある日のこと、200ヤードを超えるようなパー3ホールでティーショットを打った。ボールも見ないでティーを拾い、パイプを吸って煙をくゆらせる。そのとき、タイミングを合わせたように、ボールがピンのそばに落ちた、という話もある。佐藤本人は、バックスイングを進めて、左肩がパイプにあたったところがトップ、と言ったと伝えられる。

このように、佐藤は独自のスタイルを極めて、日本アマ3連覇を成し遂げた。3連覇した日本人選手は他に鍋島直泰と三好徳行のみ。また、合計4勝は中部銀次郎の6勝に次ぐものである。また、廣野の倶楽部選手権は戦争をまたいで、実に12連覇を成し遂げた。

コース設計も個性的

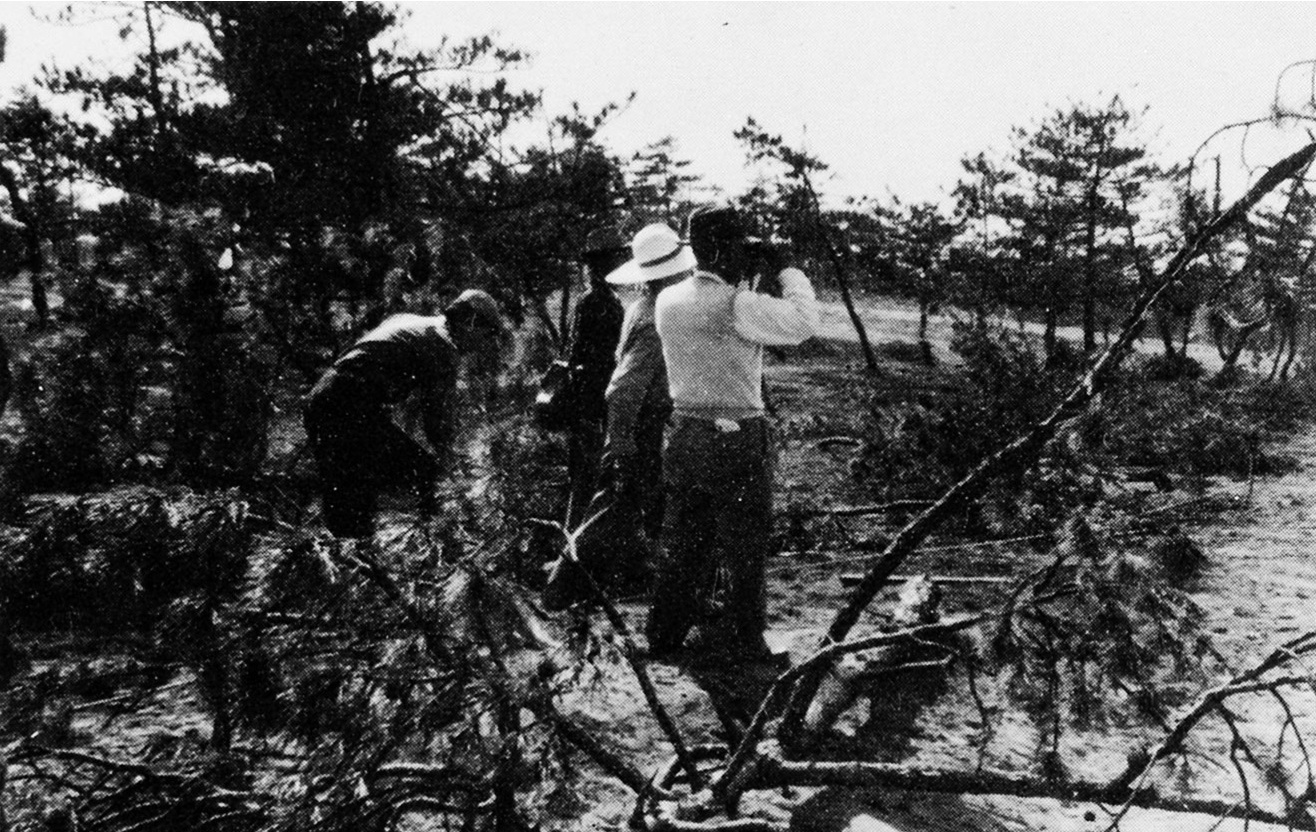

コース予定地を実地調査する佐藤儀一

戦後、佐藤はコース設計に携わる。18ホールを手がけたのは1956(昭和31)年開場の和歌山県白浜ゴルフ倶楽部が最初で、次いで石川県の片山津ゴルフ倶楽部の設計を依頼された。

佐藤は、かつてアメリカで経験したペブルビーチやサイプレスポイント、パインバレーなどの名コースが「ことごとく土地の原形を傷つけず、自然美をそのまま活用した妙味に感動した」とし、「片山津の地の絶妙なる起伏と松林の素晴らしさに創作意欲をそそられた」と語った。そして、自らのホームコース・廣野のバンカーやグリーンを例に引き、「廣野はアリソンなので、ここでもやってみる」と話したという。フェアウェーに寝ころんで空を見上げ、「おい、あの雲の形をバンカーに取り込もう」とデッサンをしたという話も伝わる。この辺はかつて美術を学んだ人らしい。結局、この地で十年あまりをかけて佐藤の設計により計54ホール(のちに加賀コースは加藤俊輔設計で全面改修)が完成した。

片山津以外では、増設や改造なども含め、わずか10年ほどの間に、20以上のコースを設計した。フラットで広い用地を確保できたコースもあるが、用地が狭く設計が難しいコースも佐藤は引き受けた。作家でゴルフに関する著述を多数残した水谷準は、コースには設計者の個性がよく現れるとしたうえで、佐藤のコースは「微妙を極めた作り方が目立つ」としている。そして、おおらかで積極的なプレーをした赤星六郎設計のコースと対比して「赤星型のコースを小さく攻めてもスコアがよくならないし、また佐藤型をおおまかにプレーすれば、なんということなしに不満足な結果を招いてしまうだろう」と評した。「味のある3オン1パットのパーをとりたい」といった佐藤の個性が表現されているようではある。

佐藤が心血を注いだ片山津ゴルフ倶楽部は、その後日本オープンゴルフ選手権や日本女子オープンゴルフ選手権を開催するなど、佐藤の評価を高めている。

文/河村盛文

参考文献:

『ゴルフスピード上達法』 水谷準

『ゴルフ茶談』 水谷準

『安達建設グループ110年の歩み』

『喫煙室第4集』 日本専売公社営業本部販売促進課編

『近代ゴルフの概念と実戦』 金田武明

『1万ラウンドの球跡』 行天良一

『片山津ゴルフ倶楽部 the30th』

『片山津ゴルフ倶楽部四十年誌』

『日本ゴルフ全集7 人物評伝編』 井上勝純

『現代ゴルフ全集1』 日本プロゴルフ協会監修

『ゴルフドム』 1931年4月号、6月号

ゴルフダイジェスト社webサイト「ゴルフに行こうweb」

INDEX